低空经济是以低空空域(真高1000米以下,特殊情况可延伸至3000米)资源为基础,涵盖各类有人驾驶和无人驾驶航空器的飞行活动及相关产业融合发展的综合性经济形态。作为继数字经济后的又一新兴经济形态,低空经济凭借其空间立体性、产业融合性和辐射带动性,已成为全球竞相布局的战略性新兴产业。我国低空经济规模在2023年已突破5000亿元,预计2030年将达到2万亿元,展现出巨大的发展潜力。

低空经济的核心架构

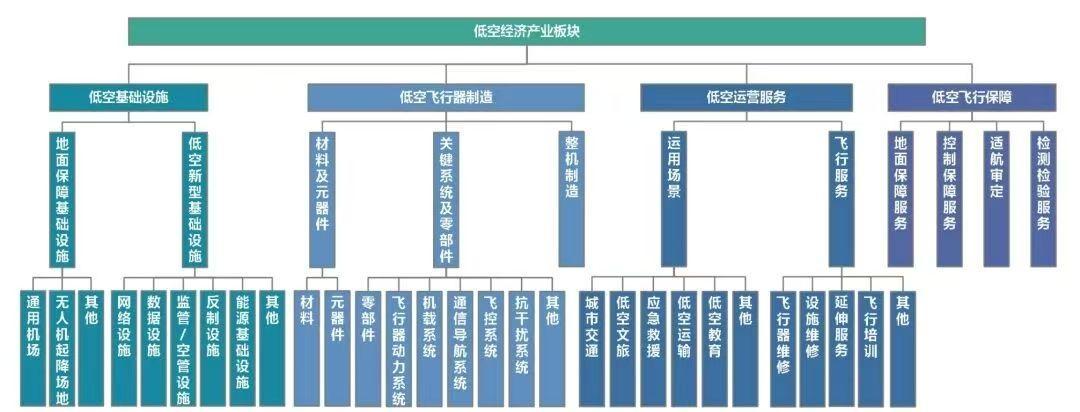

低空经济产业链条长、覆盖面广,主要分为四大板块:

- 低空基础设施

地面保障设施:通用机场、无人机起降场、垂直起降平台等。

新型基础设施:低空通信网络(如5G专网)、空管系统、导航监视设施(北斗增强系统)、能源补给站等。

- 低空飞行器制造

包括无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、直升机等整机制造,以及动力系统(如氢燃料电池)、飞控系统、高精度传感器等核心零部件研发。

- 低空运营服务

应用场景:物流配送、农林植保、应急救援、载人交通、低空旅游等。

延伸服务:飞行培训、维修保障、数据服务等。

- 低空飞行保障

涵盖适航认证、空域管理、气象服务、安全反制等,是产业安全发展的基石。

技术驱动与创新突破

低空经济的核心技术体系包括:

- 飞行技术

飞控算法、轻量化材料(如碳纤维)、高能量密度电池(固态电池技术)等。

挑战:eVTOL续航能力不足,当前平均航程仅200-300公里。

- 空中管理技术

无人机交通管理系统(UTM)、远程识别(Remote ID)、智能避障系统等。

进展:我国已发布GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》等国家标准。

- 新型基础设施技术

便捷通用的起降方式,如垂直起降机场和直升机停机坪,显著拓宽了低空飞行器的应用范围和场景。

充电设施技术的拓展主要包括无线感应充电技术,定点换电技术以及激光充电技术。

多元应用场景与实践

低空经济已渗透至多个领域,形成规模化应用:

- 物流配送

低空物流凭借其对地形与交通限制的规避能力,得以实现配送速度的显著提升和效率的极大优化,特别是在偏远地区或城市“最后一公里”的配送上。无人机解决“最后一公里”难题,2024年我国物流无人机市场规模预计达256亿元。

- 农林植保

低空经济所涉及的无人机等低空飞行器为农林植保带来了全新的技术手段和解决方案,极大地改变了农林作业的模式。无人机精准施药效率是人工的30倍,2023年全国植保无人机保有量超20万架。

- 应急救援

无人机在重大自然灾害事件中发挥了重要的应急救援作用,凭借其原地起降的便捷性、承载能力的大幅提升、续航能力的显著延长以及卓越的机动灵活性,无人直升机成功克服了地面交通的拥堵和装备运用上的局限,不仅胜任了那些复杂且对高度有特殊要求的消防任务,而且显著减少了人员伤亡的可能性。在洪灾、地震中实现快速物资投送和灾情评估,响应时间缩短70%。

- 载人交通

载人飞行是低空经济发展的终极目标之一,随着无人机技术的不断进步,载人飞行变得触手可及,这不仅有望缓解地面交通压力,还将在城市交通模式上带来革新。此外,以 eVTOL 为载体的载人飞行发展火热。eVTOL商业化进程加速,深圳至珠海跨城航线将3小时车程缩短至20分钟。

政策与标准化支撑

- 政策脉络

2024年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施,空域管理改革深化。

- 标准化建设

我国已发布1000余项航空领域标准,但低空经济专用标准占比不足10%,eVTOL适航认证等仍需突破。

未来挑战与建议

- 突破技术瓶颈

加快高性能电机、主控芯片等核心技术国产化,降低进口依赖。

针对eVTOL等新型航空器,制定适航认证及试验标准,完善飞控、电池、通信导航等技术规范。

推动无人机与AI、区块链等技术融合,提升智能化水平。

- 完善基础设施

统筹建设起降场、充电站、飞行服务站等硬件设施,解决“有机无场”问题。

推进低空智联网建设,整合通信、导航、空域管理等系统。

统一通用机场和垂直起降场地的建设标准。

- 创新商业模式

拓展“低空+”应用场景,如物流、旅游、应急救援等。

探索城市空中交通(UAM)付费服务,开发特色低空旅游产品。

制定细分场景技术标准,如物流无人机的载重、续航等。

- 强化安全监管

推广无人机唯一识别码(GB/T 41300-2022),建立数字身份体系。

应用区块链技术存证飞行数据(MH/T 2015-2024),确保可追溯性。

完善应急处理、事故追责等标准,规范低空交通管理。

低空经济正重塑区域经济空间格局,推动社会服务从二维向三维升级。随着技术迭代、政策完善和生态成熟,这一新兴产业将成为经济增长的新动能,为交通强国、智慧城市建设和乡村振兴提供全新解决方案。未来,低空经济不仅将改变我们的出行方式,更将重构生产与生活的时空维度。

来源:苏州市市场监督管理局, 中国电子技术标准化研究院华东分院. 低空经济产业与标准化发展报告[R]. 苏州: 中国电子技术标准化研究院华东分院, 2025.